在全球水体抗生素污染日益严峻的背景下,水生植物介导的phytoremediation(植物修复)技术因低成本、环境友好等优势备受关注。然而,环境胁迫因子(如温度、紫外线)如何与植物形态特征交互作用,影响抗生素的吸收与降解过程,仍是亟待厘清的科学问题。

2025年7月31日,Journal of Hazardous Materials在线发表了巴西巴拉那联邦大学Marcelo Pedrosa Gomes实验室题为“Interactive effects of temperature and UV radiation on antibiotic uptake and degradation in a floating (Salvinia molesta) and a submerged / emergent (Myriophyllum aquaticum) macrophyte”的研究论文,该研究以两种典型水生植物为对象,系统揭示了温度、UV辐射与植物形态类型对水体抗生素修复效能的调控机制,为优化气候适应性修复策略提供了重要依据。

水体中的抗生素污染已成为全球生态安全的重大威胁。这些污染物通过市政污水、医疗废水及农业径流进入淡水系统,不仅干扰水生微生物群落结构,还会加速抗生素耐药基因的传播。

水生植物作为淡水生态系统的核心组分,可通过吸收、代谢、固持等过程降低水体中抗生素浓度,但其修复效率易受环境因子影响。温度通过调控酶活性与代谢速率,UV 辐射通过直接光降解与诱导植物氧化应激,均可能改变植物的修复能力;而植物的形态类型(如漂浮 vs 沉水/挺水)作为 “界面调节器”,可能进一步放大或缓冲这些环境效应。

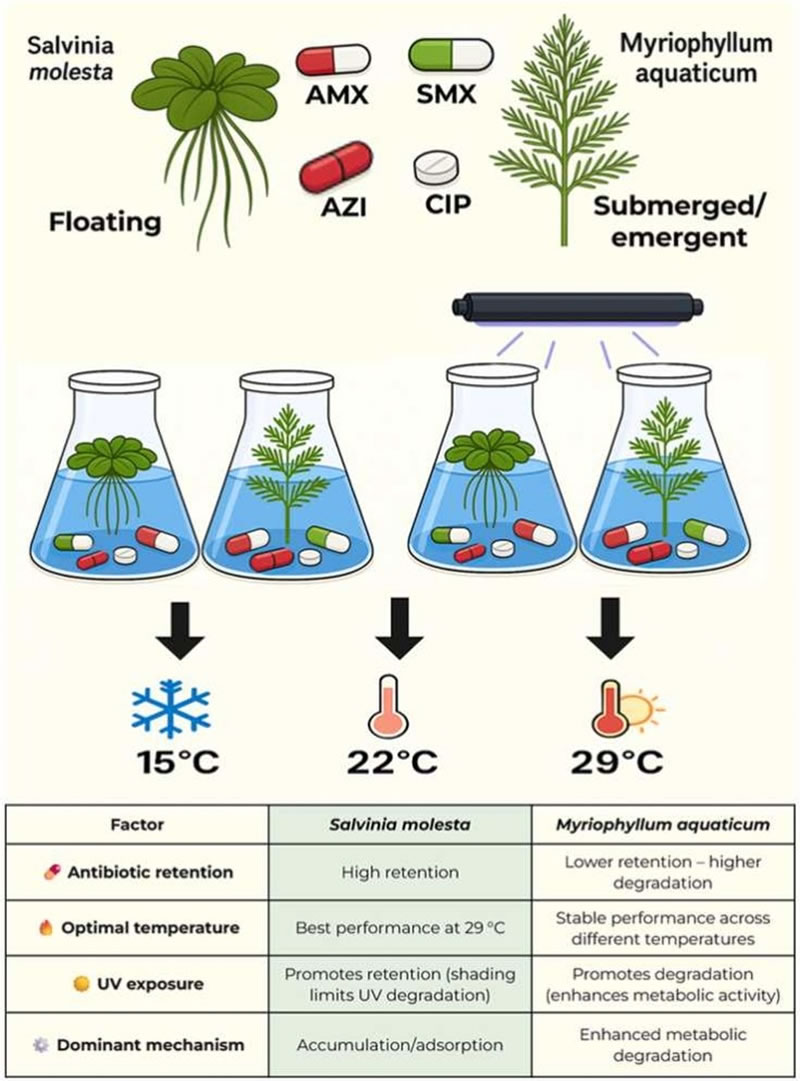

研究选取了两种形态差异显著的水生植物:槐叶萍(Salvinia molesta):漂浮植物,叶片漂浮于水面,根系悬浮于水体,直接暴露于大气与光照环境;粉绿狐尾藻(Myriophyllum aquaticum):沉水/挺水植物,植株部分或完全处于水下,与水体接触更充分。两种植物均广泛分布于热带、亚热带地区,在自然污水处理系统中应用广泛。

实验设置了3个温度梯度(15℃、22℃、29℃)、2种UV辐射条件(有无UV-A/UV-B)及2种抗生素暴露水平(有无混合抗生素,包括阿奇霉素、阿莫西林、环丙沙星、磺胺甲噁唑),通过12种处理组合,系统评估植物的生长生理、抗生素吸收与代谢特征。

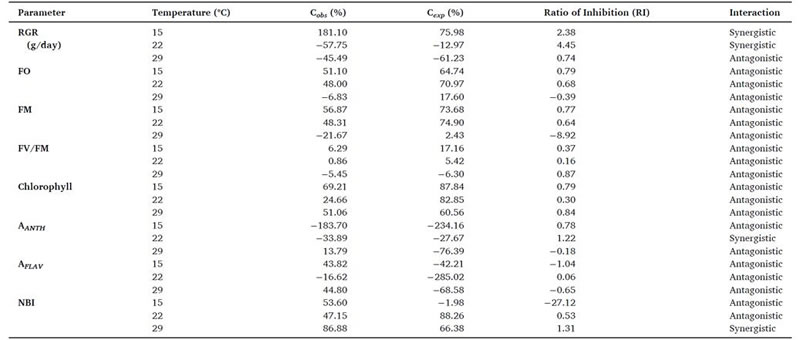

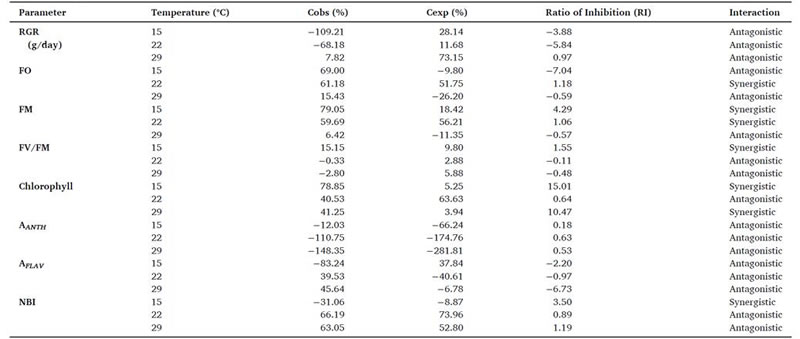

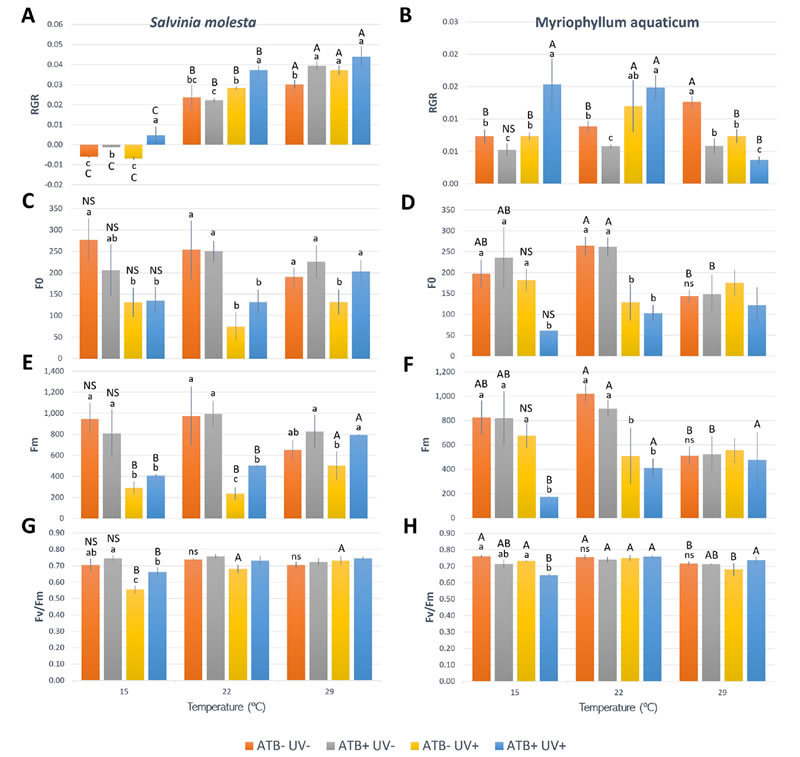

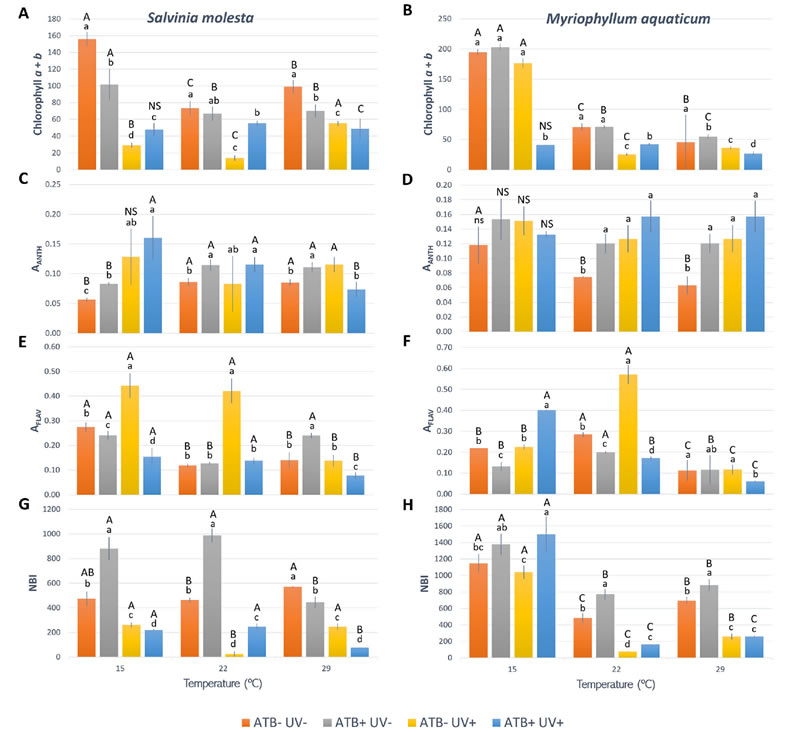

本研究中,槐叶萍和粉绿狐尾藻光合作用活性相关的叶绿素荧光参数最小荧光(Fo)和最大荧光(Fm)、光系统II的最大光化学量子产率(Fv/Fm)、叶绿素浓度、类黄酮(AFlav)和花青素(AAnth)和氮平衡指数(NBI)均通过植物多酚叶绿素荧光仪LSA-2050测量完成。

表1 抗生素与 UV 联合作用对槐叶萍生理生化参数影响的Bliss独立性模型分析,含观测抑制率、预期抑制率、抑制率比及相互作用类型。

表2 抗生素与UV联合作用对粉绿狐尾藻生理生化参数影响的Bliss独立性模型分析,含观测抑制率、预期抑制率、抑制率比及相互作用类型。

温度对修复效能的调控:物种特异性显著

槐叶萍的修复效率随温度升高而提升,在29℃时达到最优,其相对生长速率(RGR)较22℃提升23%,抗生素吸收能力显著增强;粉绿狐尾藻的修复效能在15-29℃范围内保持稳定,显示出更强的温度适应性。这一差异与植物代谢活性相关:高温促进槐叶萍的氮同化(氮平衡指数NBI升高),增强代谢能力;而粉绿狐尾藻的酶系统对温度波动更不敏感。

图1 不同温度、抗生素及UV处理下槐叶萍和粉绿狐尾藻的相对生长率、叶绿素荧光参数(Fo、Fm、Fv/Fm)对比。

图2 不同温度、抗生素及UV处理下槐叶萍和粉绿狐尾藻的叶绿素、花青素、类黄酮含量及氮平衡指数对比。

UV 辐射的双重作用:形态决定 “利弊”

对粉绿狐尾藻:UV辐射显著增强其抗生素降解能力,尤其是在15℃时,环丙沙星、磺胺甲噁唑的代谢产物(如CIP-M1、SMX-M1)浓度显著升高,表明UV可能诱导了相关降解酶(如细胞色素P450)的活性;对槐叶萍:UV辐射反而降低水体中抗生素的光降解效率—其漂浮叶片可衰减55% 的UV-B和48%的UV-A,形成 “遮光效应”,导致水体中抗生素残留增加,而植物自身的代谢转化能力较弱。

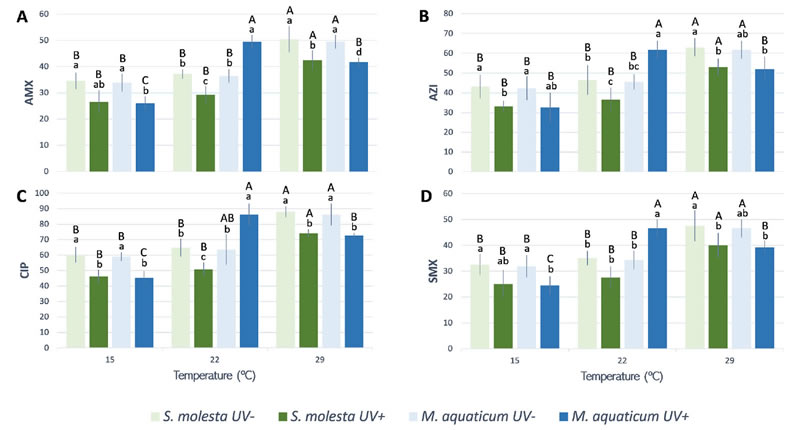

图3 不同温度和 UV 处理下槐叶萍和粉绿狐尾藻对混合抗生素的植物修复能力对比。

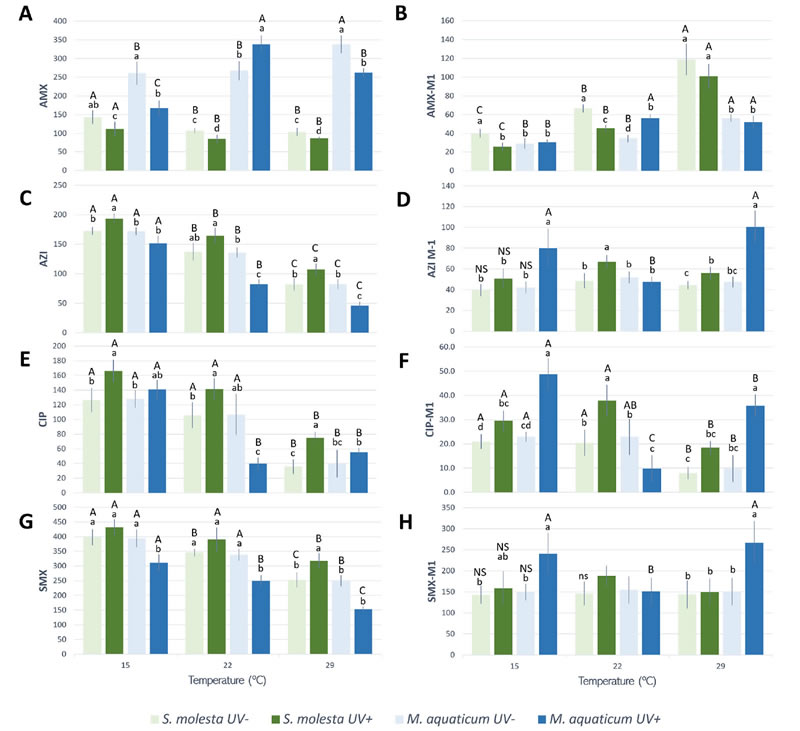

图4 不同温度和 UV 处理下槐叶萍和粉绿狐尾藻体内多种抗生素及其代谢产物的浓度对比。

形态类型的核心作用:从 “固持” 到 “转化”

槐叶萍:以 “固持” 为主,体内抗生素浓度更高,但代谢产物比例低,表明其更依赖表面吸附与被动吸收;粉绿狐尾藻:以 “转化” 为核心,虽吸收的抗生素总量较低,但代谢产物(如 AMX-M1、AZI-M1)浓度更高,体现出更强的主动降解能力。这种差异源于形态特征,漂浮植物的气—水界面接触模式更利于吸附,而沉水植物与水体的全面接触更利于酶促降解。

研究提出,基于两种植物的互补特性,混合种植系统可显著提升修复效率:槐叶萍通过高表面积快速固持水体中的抗生素,减少扩散;粉绿狐尾藻在水下通过UV增强的代谢作用,深度降解残留污染物及代谢产物。这一策略尤其适用于气候波动较大的区域:在高温季节,槐叶萍的固持能力占优;在UV辐射较强的时段,粉绿狐尾藻的降解作用可弥补光降解的不足。

本研究首次系统阐明了温度、UV 辐射与植物形态类型的交互作用对水体抗生素修复的调控机制,为精准筛选修复物种提供了科学依据:热带高温区:优先选用槐叶萍,或与粉绿狐尾藻混种;高UV辐射区(如高海拔、低浊度水体):粉绿狐尾藻是更优选择;气候变化背景下:需关注植物对极端温度与UV波动的适应潜力,构建 “形态互补 + 功能协同” 的修复系统。

未来研究可进一步探索混合系统的种间作用机制,及抗生素代谢产物的生态毒性,为实际应用提供更全面的理论支撑。

如您需要了解更多信息,请识别下方二维码填写登记表,我们会为您提供专业的服务,真诚期待与您的合作!

电话:021-32555118,邮箱:sales@zealquest.com

相关阅读: