自然界的光从来不静止的,叶片晃动带来的瞬间光斑、云层飘过造成的光影交替,这些 "波动光" 时刻考验着植物的光合作用系统。2025年7月31日,Physiologia Plantarum在线发表标题为“Constitutive and Regulatory Responses of Arabidopsis thaliana to Harmonically Oscillating Light”的研究论文。德国Jülich研究中心植物科学研究所和捷克帕拉茨基大学理学院生物物理学系的研究人员以拟南芥为对象,创新性的采用了谐波振荡光(周期1 s – 8 min,振幅100–800 μmol photons·m-2s-1)的动态协议,结合数学模型BDM2模拟,清晰的区分了植物应对波动光的两种核心响应机制,为理解光合调节的动态逻辑提供了新视角。

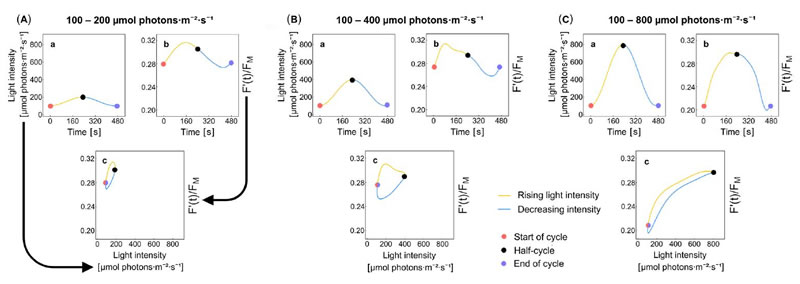

植物的光合作用在恒定光下遵循简单规律:低光时光合速率随光强线性上升,高光时达到饱和。但在波动光中,一切变得复杂—相同光强下,光合效率可能因 "光照历史" 不同而差异显著(这种现象称为"滞后效应")。

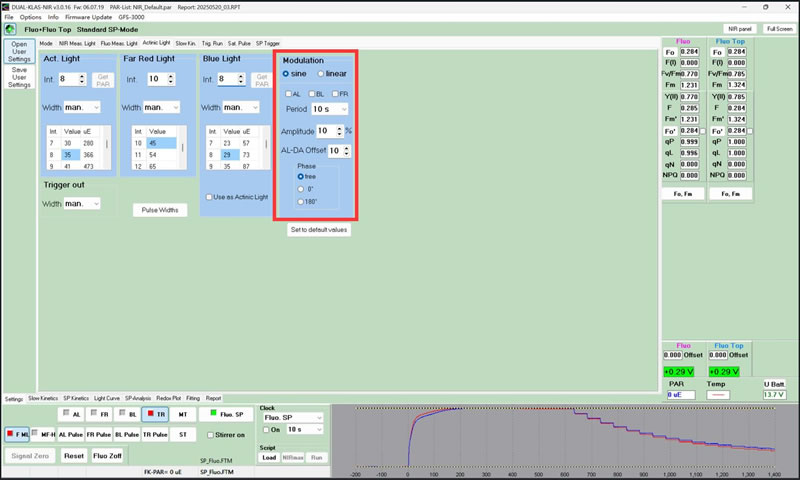

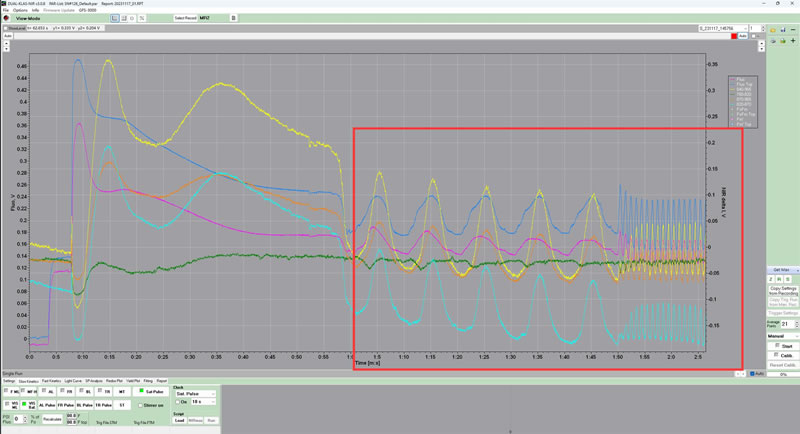

在本研究中,研究团队使用拟南芥野生型(Col-0)、突变npq1(缺失紫黄质脱环氧化酶,VDE缺陷)、npq4(缺失PsbS蛋白)作为研究对象,模拟了自然界常见的3种波动光振幅(100-200、100-400、100-800 μmol photons m-2 s-1)和8种周期(1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 4 min, 8 min),通过DUAL-KLAS-NIR组合3010-DUAL联用叶室监测叶绿素荧光动态,每5 ms采集一次叶绿素荧光信号,发现拟南芥的响应呈现两种截然不同的模式,对应两种滞后类型。

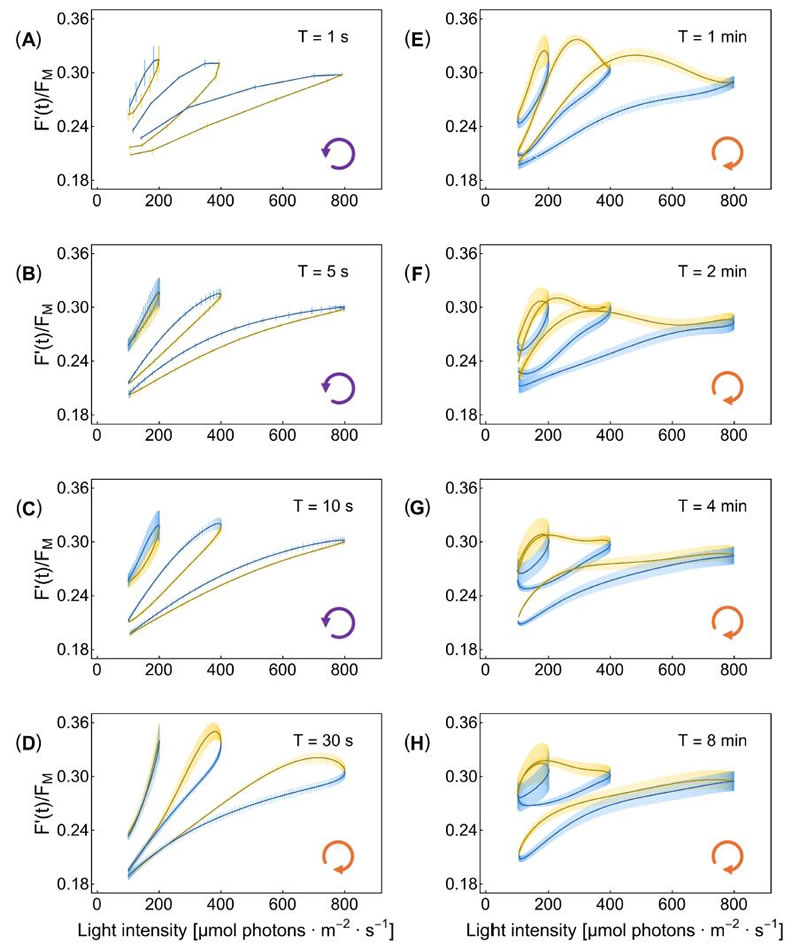

图1 实验设计与ChlF响应示例,展示了高振幅下ChlF饱和现象显著,滞后环形状随振幅变化。

BOX1:DUAL-KLAS-NIR和DUAL-PAM-100的光化光可以设置为调制模式实现类似的振荡光实验,可调制的光源包括红光光化光(AL-Red),蓝光光化光(BL),远红光(FR)。调制方式分为正弦调制(sine)或线性调制(Linear),调制周期可选1-10秒,10-60秒,1-10分钟,10-60分钟,1-24小时,振幅为10%-100%,调制相位有3种,任意,0°,180°。 感兴趣的老师,欢迎联系我们寻求技术支持!

DUAL-KLAS-NIR光化光调制设置及实测效果 |

1. 组成型滞后:快速波动下的 "被动响应"

当光波动周期短于30秒(如叶片快速晃动),拟南芥的叶绿素荧光响应呈现逆时针滞后环:相同光强下,光强上升阶段的荧光值低于下降阶段。这种滞后与光合系统的 "固有特性" 相关—电子传递链中的质体醌(PQ)库充放、类囊体腔酸化等过程存在动力学延迟,就像电路中的电容充放电,无法瞬时跟上光强变化。

实验显示,这种滞后在野生型和突变体中均存在,说明它不依赖于主动调节机制,而是由光合反应的基本规律决定。

2. 调节型滞后:慢速波动下的 "主动调控"

当光波动周期长于30秒(如云层移动),滞后环转为顺时针:光强上升阶段的荧光值更高,且荧光峰值早于光强峰值出现。这源于植物的主动调节—依赖PsbS蛋白和紫黄质脱环氧化酶(VDE)的非光化学淬灭(qE)机制启动存在延迟。

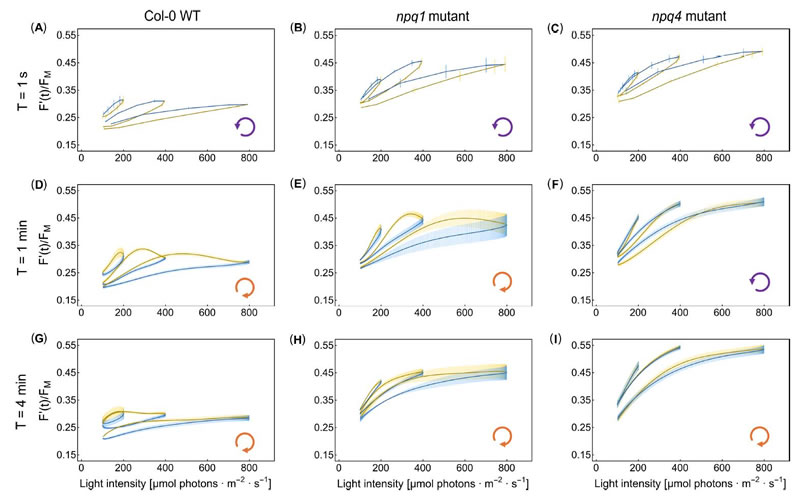

突变体实验进一步验证:缺失PsbS的npq4突变体几乎无调节型滞后,而缺失VDE的npq1突变体仍保留部分响应,说PsbS是调节型滞后的核心执行者,VDE则辅助增强调控效果。

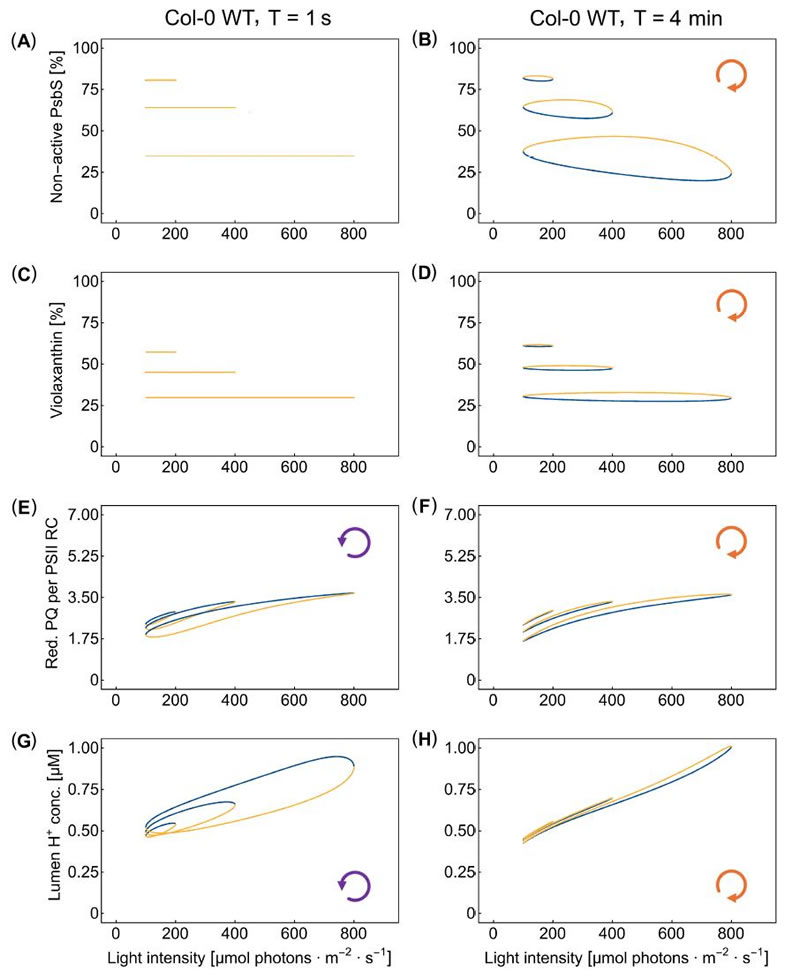

为深入理解两种滞后的本质,研究团队升级了数学模型BDM2,首次纳入PsbS和VDE 两种qE 机制。模拟结果与实验高度吻合:快速波动(1秒周期)时,PsbS和VDE的激活/失活速度跟不上光变化,滞后由PQ库动态主导(组成型);慢速波动(4分钟周期)时,PsbS和VDE的调节作用显现,滞后由qE的延迟响应驱动(调节型)。

模型还揭示:类囊体腔 H⁺浓度变化与 PQ 库还原状态高度同步,共同塑造了滞后特征。

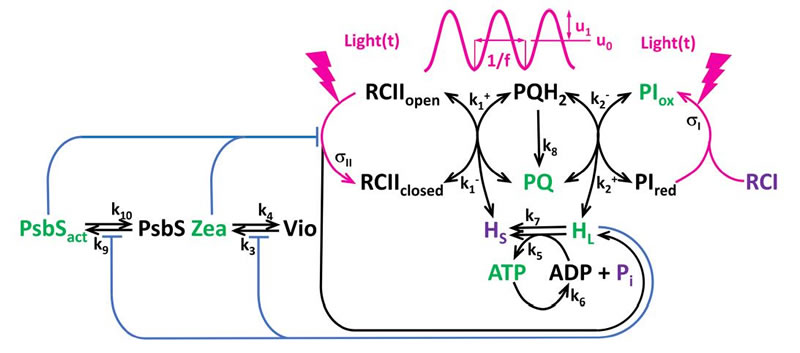

图2 BDM2模型示意图,区分PsbS与VDE依赖的qE途径。

机制新认知:首次明确区分组成型(被动)与调节型(主动)滞后,填补了波动光响应的理论空白;

作物改良启示:PsbS蛋白的关键作用提示,增强其活性可能提升作物在多云、密植等波动光环境中的光合效率;

模型工具价值:BDM2为预测植物在复杂光环境中的表现提供了可靠框架,助力精准农业设计。

本研究通过谐波振荡光实验与数学建模,揭示了光合作用动态响应的二分法机制:短周期光波动受限于电子传递链动力学(组成型滞后),而长周期波动则由NPQ调节延迟主导(调节型滞后),且PsbS蛋白是后者的核心分子开关。从微观的蛋白动态到宏观的环境适应,植物在波动光中展现的 "双重响应" 智慧,再次印证了自然选择的精妙。未来,随着对这些机制的深入解析,我们或许能培育出更适应气候变化、光环境更复杂的作物品种。

图3 WT拟南芥在不同周期振荡光下的ChlF动态。A–H:8个光周期(1 s至8 min)的振荡-响应曲线,三色线对应三种振幅。箭头方向:紫色(逆时针,组成型滞后)→橙色(顺时针,调节型滞后)。关键发现:周期≤10 s:逆时针滞后(组成型)。周期≥30 s:顺时针滞后(调节型),高振幅下滞后减弱。

图4 突变体与WT的ChlF动态比较。A–C:短周期(1 s)下三者均呈逆时针滞后(组成型主导)。D–F:中周期(1 min)下WT与npq1呈顺时针滞后(调节型),npq4无此现象。G–I:长周期(4 min)下调节型滞后减弱,npq4仍无调节响应。

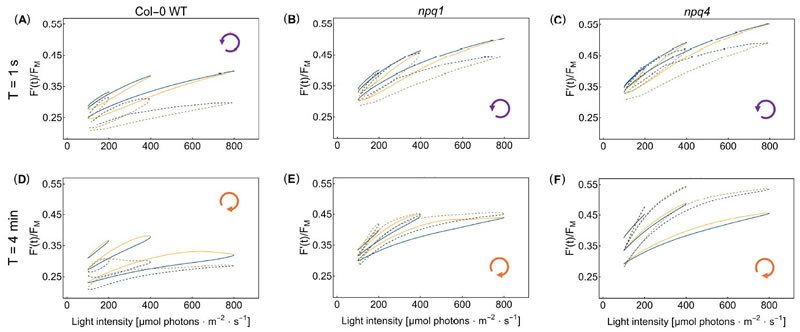

图5 实验与BDM2模拟对比。A–C:1 s周期下,WT、npq1、npq4的组成型滞后实验(虚线)与模拟(实线)吻合。D–F:4 min周期下,WT与npq1的调节型滞后匹配,npq4模拟与实验一致(无调节滞后)。

图6 BDM2模拟的分子机制。左列(A,C,E,G):1 s周期下,非活性PsbS(A)、紫黄质(C)恒定;PQ还原(E)与H⁺(G)振荡但无调节。右列(B,D,F,H):4 min周期下,PsbS(B)与紫黄质(D)滞后变化,PQ还原(F)受调节影响,H⁺(H)同步光强。

如您需要了解更多信息,请识别下方二维码填写登记表,我们会为您提供专业的服务,真诚期待与您的合作!

电话:021-32555118,邮箱:sales@zealquest.com